6厘利息贷款一万元每月多少钱?贷款理财必看计算指南

- 口子

- 2025-09-18

- 13

- 更新:2025-09-18 02:07:38

你是否听说过“6厘利息”却不知道具体如何计算?本文将通过通俗易懂的方式,为你拆解“6厘利息借1万元每月需还多少”的核心逻辑,同时结合贷款理财场景,分析不同利率单位的换算误区、贷款成本对比,以及如何避免高息陷阱。文章包含真实案例演示、利率单位换算表,并提醒你在签订合同时必须注意的3个关键点。

说到“6厘利息”,很多人第一反应是“0.6%”或者“6%”,其实这两种理解都可能出错。在中国传统金融术语中,1厘0.1%,也就是说6厘对应的月利率是0.6%,年化利率则是7.2%(0.6%×12)。不过要注意,有些民间借贷会偷换概念,把“年息6厘”说成月利率,导致实际利率翻12倍,这一点咱们后面会详细说。

举个例子:张三在某平台看到“月息6厘”的广告,借了1万元,那么他每月利息应该是×0.6%60元。但如果对方玩文字游戏,说“年息6厘”却按月份收,每月利息就变成×(6%÷12)50元,虽然看起来更便宜,但实际年利率只有6%,和宣传的“6厘”完全不符。你看,光是单位换算就有这么多门道!

下面我们分三种情况,用真实数据对比1万元本金的月利息差异:

1. 正规银行贷款(年利率6%)

每月利息×6%÷1250元

注意这里用的是年利率,折算到月只有0.5%,比“6厘”还低

2. 信用卡分期(号称月费率0.6%)

表面看每月60元利息,但实际年利率高达13.76%

因为分期手续费是按初始本金计算,不会随还款减少

3. 民间借贷(月息6厘)

每月固定支付60元利息,一年共720元

折算年利率就是7.2%,属于法律保护范围(不超过4倍LPR)

看到这里你可能发现问题了:同样是0.6%的月利率,信用卡分期的实际成本远高于其他方式。所以千万别只看表面数字!

1. 利率单位必须白纸黑字

签合同前确认是“年利率”还是“月利率”,别信口头承诺。去年有个案例,李女士因为没注意合同里的“日息万六”(年化21.9%),结果多还了1.2倍利息。

2. 等额本息≠实际利率

假设贷款1万元,分12期还,每月还883元(含60元利息)。表面看年利息720元,实际资金占用时间只有半年,真实利率接近13%,这就是很多人算错的地方。

3. 提前还款可能有坑

有些平台会收取剩余本金3%5%的违约金,比如某网贷提前结清1万元贷款,可能要额外支付300元。签合同前务必查看细则。

4. 理财收益要扣除费用

反过来,如果你用1万元理财,号称6%年化收益,实际到手可能要扣除0.5%管理费,实际收益只剩550元。别被宣传数字迷惑了。

小王和小李同时借款1万元,选择不同方式:

小王选某网贷平台:

日息万(年化18%),每月还916元(1年共还元)

小李选银行信用贷:

年利率7.2%(月息6厘),每月还866元(1年共还元)

两者总利息相差598元,相当于小王多付了27%的利息!这钱够交三个月手机话费了。所以说,搞懂利率计算真的能省真金白银。

1. 换算成年利率再比较

把各种手续费、服务费都算进去,用IRR公式计算真实年化利率。现在很多银行APP都有自动计算功能。

2. 优先选择等额本金还款

虽然前期压力大,但总利息更少。比如1万元贷款1年,等额本金总利息约390元,比等额本息少140元。

3. 警惕“砍头息”和捆绑销售

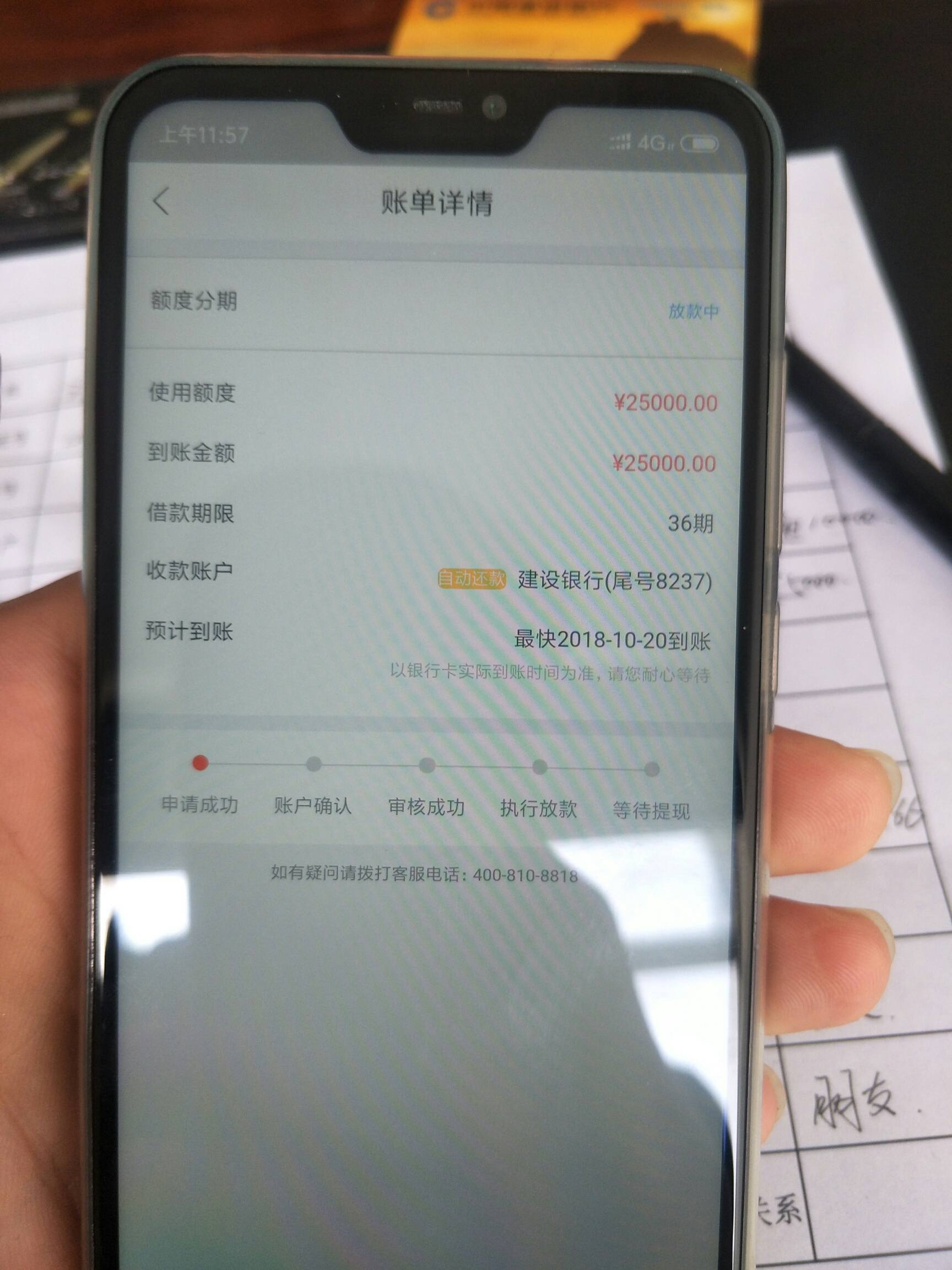

有些平台会提前扣除首期利息,或者强制购买保险。比如借1万实际到手9400,却按1万本金计息,这相当于变相提高利率到15%以上。

看到这里,相信你已经掌握“6厘利息”的核心算法。记住,无论是贷款还是理财,看清合同条款、计算真实利率、对比多个产品,这三步绝对不能少。下次再遇到利率宣传,可别再被表面的“低息”迷惑啦!